El escándalo de los alimentos que terminan en la basura

En un mundo donde 800 millones de personas padecen hambre, los seres humanos botamos a la basura la mitad de la comida que producimos. En Chile la situación es igual de escandalosa; el 94 % reconoce que botar comida es una práctica habitual. Presentamos una completa radiografía al desperdicio de comida y lo que están haciendo algunos compatriotas para evitarla.

Son las 10 de la mañana de la primera semana de marzo y en el patio de descargas de uno de los locales de la cadena de supermercados Tottus, en Santiago Centro, un camión retira basura. Pero no de la común y corriente. Lo que se lleva son yogures a punto de vencer, fruta que ya nadie compraría por tener un par de manchas y una buena cantidad de «mermas», es decir, los productos dañados que quedan en las góndolas, pero que son perfectamente salubres: latas de conservas abolladas y paquetes de fideos rotos. Esta escena se repite diariamente y en cada oportunidad el camión se retira lleno. El destino de toda esta comida, que aún es apta para el consumo humano, es un vertedero en Quilicura, según nos revela el conductor de la empresa que retira los restos.

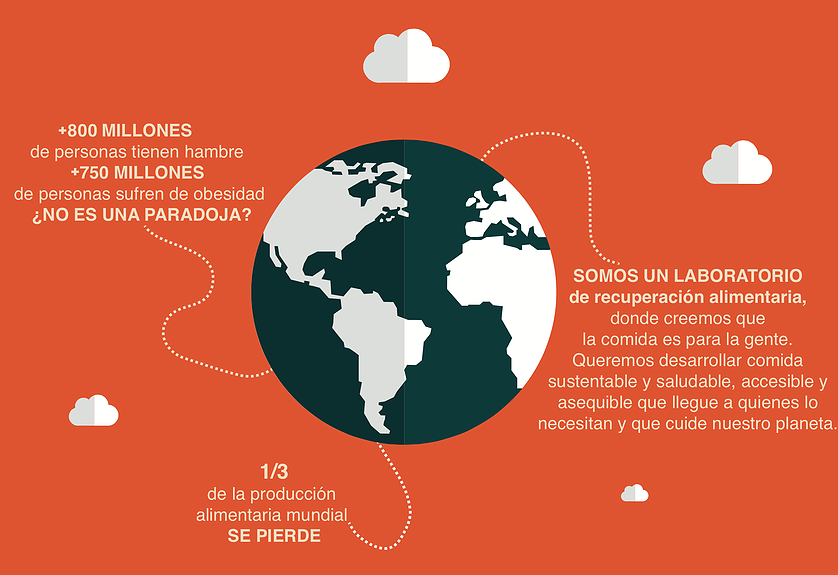

Esta práctica cotidiana explica una gran parte del escándalo planetario de la pérdida de comida: según el reporte más completo disponible hasta la fecha sobre el tema, “Pérdida y desperdicio global de comida”, realizado por el Instituto Suizo de Alimentos y Biotecnología, a petición de la Organización de Agricultura y Alimentos (FAO), de la Organización de Naciones Unidas, el planeta desperdicia, por lo menos y según las cifras más cautas, un tercio de los alimentos aptos para el consumo humano. En algunos países, como Estados Unidos, esta cifra alcanza un impactante 50 %. A nivel regional, los habitantes de los países latinoamericanos desechamos un promedio de 220 kilos per cápita de comida al año. En todo el mundo se estima que la cifra total que se despilfarra supera los 1 300 millones de toneladas al año.

Según el informe de la FAO y toda la literatura especializada sobre el tema, las causas exactas de la pérdida de comida dependen mucho de las condiciones económicas y las situaciones locales de cada país. En términos generales, el reporte señala que tres son las instancias que permiten que la comida termine en la basura: cosecha y tratamiento de los alimentos; comercialización en tiendas, supermercados y restaurantes; y consumo domiciliario. Dependiendo de la etapa en la que se produzca el despilfarro, corresponde hablar de “pérdida” o “desperdicio”. La carga semántica no es casual: el término busca hacer referencia a una situación completamente evitable, que solo ocurre gracias al comportamiento irresponsable de comerciantes y consumidores.

Las consecuencias negativas de esta falta de preocupación por el despilfarro de los recursos planetarios son múltiples. En primer lugar, la pérdida de alimentos en cualquier punto de la cadena es una de las principales causas del fracaso de las políticas que buscan acabar con el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria en el mundo. Después de todo, sobre 800 millones de personas en el mundo padecen de hambre y no tienen una vida saludable. En Chile, por lo menos 1 de cada 7 personas pasa hambre o come deficientemente cada día.

Los supermercados chilenos acumulan comida deliberadamente. Estantes llenos de alimentos, verduras y frutas perfectas generan un sistema perverso donde la comida solo sirve dependiendo de su valor estético. Esta actitud no solo fuerza a los supermercados y agricultores a deshacerse de comida en perfecto estado, sino que también hace aumentar los costos de los alimentos.

Para Tristram Stuart, activista e investigador del Centro de Historia Medioambiental Mundial de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y autor del libro Waste: Uncovering the global food scandal (Despilfarro: develando el escándalo global de la comida), la inseguridad alimentaria es “frecuentemente más una cuestión de posibilidad de acceso que de recursos disponibles”. En tal sentido, mejorar la eficiencia de la cadena de oferta de alimentos podría ayudar a abaratar el costo de los alimentos para los consumidores y así aumentar la posibilidad de acceso.

Aunque parezca increíble, la pérdida de comida en los países industrializados es tan alta como en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay entre ellos una diferencia sustancial. En los países en vías de desarrollo más del 40 % de las pérdidas de comida ocurren después de la cosecha debido principalmente a la falta de instalaciones adecuadas en el procesamiento y almacenamiento de los alimentos, refrigeración y transporte; mientras que en los países industrializados, más del 40 % de las pérdidas de comida ocurren en la parte final de la cadena a nivel del comercio y los consumidores. En este última etapa los volúmenes son de escándalo. En su libro, Tristram Stuart señala que la pérdida de alimentos a nivel de los consumidores en los países industrializados (222 millones de toneladas anuales) es casi tan alta como la producción alimentaria total del África Subsahariana (230 millones de toneladas).

El despilfarro de los alimentos también afecta negativamente al medioambiente. La agricultura es extremadamente intensiva en el uso de recursos naturales. La producción global de comida que ocupa cerca de un cuarto de toda la tierra habitable del planeta, es responsable por más del 70 % del consumo de agua fresca, 80 % de la deforestación y se erige como la primera causa de pérdida de especies y biodiversidad. Eso, sin contar que sigue siendo el factor más determinante en el cambio de uso de la tierra, que ha acabado con una infinidad de ecosistemas: desde 1980 a 2000, 83 % de la expansión de terrenos de cultivo en el trópico se originó a partir de bosques, hasta ese momento, intactos, de acuerdo a las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP.

Por otra parte, producir comida que no va a consumirse supone emisiones innecesarias de CO2. Sin contabilizar las emisiones de CO2 que provoca el uso de la tierra, la huella de carbono de los alimentos producidos que no son consumidos se estima en 3 300 millones de toneladas de CO2: el equivalente al 30 % de las emisiones de gas de invernadero en el mundo. Si fuera un país, sería el tercer emisor de CO2 más grande del mundo después de Estados Unidos y China.

Muchas de estas cifras se explican porque hoy el mundo siembra casi dos veces la cantidad de comida que necesita. En este sentido, según el documento FAO de 2012, “Iniciativa global de reducción del desperdicio y pérdida de comida”, entre más alto es el nivel de procesamiento exigido para producir alimentos cosméticamente perfectos, o mientras más tarde en la cadena se desperdicien, peor para el medioambiente. De hecho, según UNEP, “el aumento del consumo de comida que requiere de más energía (o sea, comida más cuidadosamente seleccionada) es directamente responsable de la creciente presión sobre el ecosistema en términos de tierra, agua y otros recursos naturales utilizados en la producción de alimentos”.

Producir comida que no va a consumirse supone emisiones innecesarias de CO2. Sin contabilizar las emisiones de CO2 que provoca el uso de la tierra, la huella de carbono de los alimentos producidos que no son consumidos se estima en 3 300 millones de toneladas de CO2: el equivalente al 30 % de las emisiones de gas de invernadero en el mundo.

Esta situación la conoce muy de cerca, Luis Sáez, director del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago, Usach, y experto en desperdicios de comida. Sáez es uno de los líderes del movimiento Disco Sopa Chile, una pequeña organización de voluntarios de Santiago que recoge las verduras y frutas que las ferias o supermercados descartan, porque son más pequeñas o más feas, y las transforman en menús que comparten con la comunidad. En su opinión, “los supermercados le dan bastante importancia a la apariencia, al tamaño y a la homogeneidad. Esos criterios influyen directamente en el descarte de alimentos. Como ejemplo, en Chile las lechugas todavía se venden por unidad y todos compran las más grandes y bonitas, y las más pequeñas se descartan. Lo que planteamos es que se deberían vender por hoja o por kilo y así se considerarían las más chicas que, además, en términos de gusto son más tiernas, más ricas”, afirma.

Jonathan Bloom, autor del libro American Wasteland: How America throws away half of its food (La tierra americana del desperdicio: Cómo América bota la mitad de su comida), explica que los supermercados acumulan comida deliberadamente basándose, en diferentes niveles, en un solo criterio: la estética. Este tipo de comercios, asegura el especialista, se rigen por la suposición de que a los consumidores les gusta ver los estantes llenos, pues entregan una impresión de infinita abundancia, una ilusión positiva que se encuentra al centro de las expectativas de la cultura consumista de hoy. Si los estantes están vacíos, creen los encargados de ventas, los consumidores se irán a cualquier otro supermercado, donde la ilusión de la libre elección aparezca de manera más ostentosa.

Lamentablemente, esta realidad no solo refuerza la pérdida a nivel del comercio, sino que también crea un sistema perverso donde la comida solo sirve dependiendo del valor estético que le damos, lo que está “forzando” no solo a los supermercados a deshacerse de comida en perfecto buen estado, sino también a los agricultores que los proveen, a botar productos saludables y aptos para el consumo, pero que no cumplen con los requerimientos de las grandes cadenas.

En el Reino Unido, la Asociación Soil, una entidad humanitaria que promueve el aprovechamiento de los alimentos, estima que entre el 25 % y 40 % de las frutas y vegetales que se producen en los campos ingleses es rechazado por los supermercados, por cosas tan simples como lechugas con una hoja marchita o papas con “ojos”. Una encuesta realizada en 2002 por la Fundación Amigos de la Tierra a los agricultores de manzanas en el Reino Unido, encontró que el 11 % de los agricultores reconoce que más de la mitad de sus cosechas son rechazadas y el 3 % confesó que sus cosechas completas eran rechazadas, mientras que solo un tercio de los agricultores dijo cumplir con el estándar de los supermercados, con más del 80 % de sus cosechas aceptadas. Casi dos tercios dijeron que por esta misma razón alguna fruta ni siquiera era cosechada y simplemente se botaba a la basura.

En Chile, ninguna de las empresas consultadas quiso hablar sobre este tema, pero la FAO tiene algunos datos reveladores en relación a la pérdida durante los procesos de producción, transporte y venta. La agencia dependiente de las Naciones Unidas identificó que las empresas productoras y vendedoras chilenas pierden al menos 27 mil toneladas al año de arroz, papas, lechugas, merluza y jibias por malos manejos en su producción. La investigación midió el trabajo de uno de los tres principales molinos arroceros del país, y concluyó que desperdician 140,4 toneladas anuales principalmente por la caída de grano al suelo. Esto equivale a botar 9 mil porciones semanales. También analizó los cultivos de lechugas de diez agricultores de Colina, Lampa y La Pintana. Por efectos climáticos, daños mecánicos y calibración para el mercado, se pierden 16 550 unidades por hectárea, que es el 20 % del potencial de cosecha. Los mismos factores afectan a ocho productores de papas en Melipilla. Allí, detectaron que en la cosecha se pierde 1,08 toneladas por hectárea, 1,07 en la almacenada y 13,4 kilos por cada tonelada comercializada en ferias libres. En lo que a productos pesqueros se refiere, la indagatoria se centró en la pérdida que se hace en las pesquerías artesanales de merluza en dos caletas de la Región de Valparaíso. En ella cuantificaron la pérdida de 1851 toneladas al año, lo que representa el 55 % de la masa total capturada que serviría para alimentar a 900 personas por año.

Criticadas por la basura que dejan en las calles, que las hacen aparecer como grandes derrochadoras en las ferias libres el panorama es un poco más alentador. Este tipo de comercios sigue una lógica mucho más desestructurada que los supermercados respecto del desperdicio de alimentos y quizás esa sea una de sus grandes armas para frenarlo. Obviamente, en las ferias libres también se pierde la comida, pero mucho menos. Lo más desperdiciado son los tomates y paltas en el verano y el repollo y las lechugas en invierno. Pero por su carácter informal, la mayoría de los feriantes ofertan las frutas y las verduras que no se venden a un precio menor al finalizar el día, de modo de evitar el desperdicio y recuperar al menos el precio de costo de los productos. Algunos, incluso, se organizan para llevar lo que sobra a distintos centros de beneficencia. Sin embargo, eso depende exclusivamente de la buena voluntad de cada feriante y de la organización de cada feria, ya que no existen políticas concretas que regulen esto.

Si la pérdida es parte de los cálculos de los comerciantes y, por tanto, un fenómeno cuantificable y previsible, ¿por qué no se generan las instancias para redistribuir esos alimentos a las personas que los necesitan? La mayor parte de las respuestas tienen que ver con el fantasma de la intoxicación alimentaria, la falta de una legislación que les garantice a las empresas la trazabilidad sanitaria y la recuperación de sus costos tributarios.

Una de las soluciones estructurales para enfrentar el problema tiene que ver con la masificación de instituciones dedicadas a sacar la comida en buen estado de las grandes cadenas de supermercados y empresas productoras de alimentos para hacerla llegar a quienes más la necesitan. En nuestro país funciona la Red de Alimentos, una corporación sin fines de lucro que retira 350 mil kilos de alimentos al mes y lo distribuye a más de 130 instituciones de caridad.

En el primer caso, un encargado de ventas de un importante supermercado nacional, que prefiere reservar su nombre, hace carne del temor de la industria de verse ligada su marca al contagio de cualquier tipo de patologías producida por la ingesta de comida desechada. Incluso las personas que tienen la capacidad de adquirir sus alimentos en los comercios establecidos y fiscalizados sufren del terror a las enfermedades y son presa de la “mala espina” que producen los alimentos que se encuentran en fechas cercanas al vencimiento. Lógico, pudiera pensarse: nadie quiere enfermarse y los resguardos nunca son pocos para evitar el contagio. Sin embargo, esta preocupación está fuera de toda lógica sanitaria. No hay por qué temer de un alimento al que aún le faltan semanas para alcanzar su fecha de vencimiento, pues es perfectamente apto para el consumo hasta ese mismo día. Es más, incluso hay muchos alimentos bajo un nuevo rótulo aplicado en Estados Unidos, el best before (mejor antes de), que no indica caducidad, sino que el alimento puede perder algunas propiedades de textura y sabor después de esa fecha, pero sigue siendo perfectamente saludable.

Una de las soluciones estructurales a las que se ha llegado en las últimas décadas tiene que ver con la masificación de las instituciones dedicadas precisamente a sacar la comida en buen estado de los puntos de distribución para hacerla llegar a quienes más la necesitan, conocidas como bancos de alimentos. La aparición de estas instituciones data del año 1966, cuando en la ciudad de Phoenix, Arizona, el arquitecto jubilado John Van Hengel creó el primer banco de alimentos en Estados Unidos.

Hoy existen más de 600 bancos de similares características en todo el mundo y Chile no es la excepción. En diciembre de 2010 comenzó a funcionar en nuestro país la Red de Alimentos, una corporación sin fines de lucro presidida por el empresario argentino radicado en Chile Carlos Ingham, y cuyo Consejo Asesor está integrado por profesionales y hombres de negocios que se desempeñan o han ocupado altos cargos ejecutivos en empresas de alimentos y retail del país.

Pierina Bocic, vicepresidenta de esta institución, explica que la Red recoge lo que supermercados y empresas no van a utilizar y se encarga de redistribuirlos a quienes los necesitan. Estos últimos pueden ser organizaciones, personas individuales o fundaciones que, una vez por semana, llegan hasta una bodega ubicada en San Bernardo para buscar alimentos. Actualmente, son alrededor de 350 mil kilos de alimentos por mes (como lácteos, conservas, bebidas, entre muchos otros) los que se entregan a unas 38 mil personas entre lactantes, niños, adolescentes, adultos y ancianos de 130 instituciones y fundaciones solidarias, entre las que destacan las Aldeas Infantiles SOS, el Ejército de Salvación, la Fundación Las Rosas, la Sociedad Protectora de la Infancia y Caritas Santiago.

Carlos Ingham señala que “lo más difícil, en todo este tiempo, ha sido crear la conciencia de que es un crimen destruir alimentos que están aptos para el consumo, en circunstancias de que hay tanta gente que no tiene qué comer”. El empresario aboga por un proyecto de ley que, como norma general, prohíba la destrucción injustificada de alimentos. “Han transcurrido tres años, dos gobiernos, y aún nos enfrentamos a obstáculos que en un país preocupado por la pobreza no deberían existir. Es urgente una ley de la República que impida la destrucción injustificada de alimentos. Es una ley que no requiere de un solo peso del presupuesto nacional para su implementación”, enfatiza.

Sensibilizados por esta situación, los senadores José Manuel Osandón y Guido Girardi presentaron en julio del año pasado un proyecto que busca modificar el Código Sanitario para que los locales comerciales que vendan alimentos preparados ofrezcan a sus clientes la posibilidad de llevar aquello no ingerido y que los supermercados de más de 100 metros cuadrados donen a organizaciones de caridad los alimentos mal rotulados, con defectos de empaque o por vencer. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Salud del Senado y se espera que su discusión se retome durante los próximos días.

La burocracia tributaria en Chile siempre ha sido un obstáculo para que las empresas concreten sus donaciones. Carlos Ingham cuenta que “cuando partimos con la Red de Alimentos era razonable pensar que sería un modelo fácil de implementar en nuestro país. Sin embargo, no lo fue. Antes de 2009 solo era posible descontar de gastos la mayoría de los productos que las empresas no podían vender siempre y cuando los destruyeran. Trabajamos siete años para que se emitiera la normativa que permite que los alimentos no comercializables que se entregan a instituciones sin fines de lucro reciban, al menos, el mismo tratamiento tributario que si fuesen destruidos”, explica. Pero los esfuerzos no se han quedado ahí; desde 2012 viene solicitando a los ministerios de Hacienda, de Economía y al propio SII que esta misma garantía tributaria ahora incluya a productos de primera necesidad.

Los chilenos estamos siguiendo una ruta de desperdicio que se acerca peligrosamente a la de los países desarrollados. No importa a quién se le pregunte o si su postura es más o menos radical frente a la pérdida de comida: todo el mundo tiene una historia de desperdicio que contar, ya sea una vivida en su casa, una que ha visto o una que le han contado. Botar comida es, desafortunadamente, algo que todos, en mayor o menor grado, hacemos desde que tenemos memoria.

Según el informe “Cuánto alimento desperdician los chilenos”, del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, dirigido por la investigadora Marcela Castro en 2011, para el 94,9% de los hogares chilenos, botar comida es una práctica habitual. En ellos, lo que más se tira a la basura es la comida preparada (44%), seguida de las verduras (24,4%) y el pan (12,9%). Increíblemente, la razón más aludida para el desperdicio de los alimentos es haber olvidado que la comida estaba en el refrigerador, algo que le ocurre a un 57,6% de los entrevistados que en un 22,1% reconocen no haber aprovechado la comida por haber salido a comer fuera de la casa más veces de lo presupuestado.

Precisamente este factor, las salidas a comer fuera, han cambiado mucho el panorama en Chile. Hace una década, había que estar de cumpleaños, celebrar un ascenso o una graduación para ir a un restaurante, pero hoy estas salidas no programadas están incorporadas a tal punto a nuestra rutina cotidiana, que ya no es nada de raro elegir un restaurante para una cita de negocios o salir en la noche simplemente a pasar un buen rato.

Según el autor del libro Siútico: Arribismo, abajismo y vida social en Chile, Oscar Contardo, en el caso chileno, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo se ha producido en desajuste a la forma en que es concebida la casa. Debido a fenómenos como este, se cambió la forma de cocinar en Chile y el mundo occidental: hoy las comidas no aprovechan completa ni eficientemente el potencial de los alimentos, simplemente porque muchas veces no hay nadie en la casa que se ocupe de ver qué queda en la despensa o el refrigerador. Y para cuando se viene a tomar conciencia de los alimentos disponibles dentro del hogar, suele ser demasiado tarde, el producto ya está vencido o ha tomado un aspecto si no letal, al menos sospechoso.

Con esto concuerda Froilán Flores, vicepresidente de la Asociación de Ferias Libres, quien recuerda una anécdota: “Por mucho tiempo yo dije que la hoja de betarraga se podía consumir. La otra vez me tocó ir a un encuentro en el Hotel Sheraton con un montón de empresas exportadoras de alimentos y ahí encontré que comercializaban las hojas de la betarraga en el extranjero. Por otro lado, si vas a una tienda naturista, te encontrarás con lo mismo, que las hojas de betarraga se consumen y que son carísimas. La hoja de coliflor se puede echar a los porotos y a las lentejas. Lamentablemente, aquí todo se bota, cuando perfectamente podría aprovecharse. Oye, si la comida china, piensa, ¿en qué se fundamenta? En aprovechar todos los alimentos. Pero eso acá, en Chile, no sucede, porque ya nadie cocina ni tiene tiempo para dedicarle a aprender a cocinar aprovechando los alimentos”.

Todos estos datos parecen increíbles. ¿Qué hace que las personas pierdan comida a niveles descomunales y avergonzantes? Una de las principales respuestas, según Jonathan Bloom, está en el consumismo desbocado de nuestra sociedad, que vive más preocupada de proyectar una imagen de bonanza financiera que de ajustarse a sus necesidades reales. El clásico “que no se note pobreza” se traduce, así, en una despensa bien abastecida, que, desde la antigüedad y a través de muchas culturas, ha sido un símbolo de estatus y abundancia. De hecho, la noción de bonanza en muchos grupos humanos de diferentes épocas siempre ha llamado a la idea de que todo el mundo debe tener más de lo suficiente de todo, no solo comida. Peor se vuelve el escenario cuando no es solo la familia a la que se intenta satisfacer, sino también a las personas externas. Cualquier anfitrión prefiere cocinar más de lo que necesita antes que enfrentar el escenario de no contar con la cantidad de comida requerida por sus invitados. En ese sentido, funcionamos un poco como los supermercados.

Iniciativas ciudadanas, ¡hazte amigo, ahora!

Disco Sopa es un movimiento ciudadano que nació en 2012 en Alemania y que se replicó en otros países. Es una acción colectiva y autogestionada que pone sobre la mesa el despilfarro alimentario de una manera festiva y a la vez reivindicativa. En ella sus voluntarios recuperan alimentos, principalmente frutas y verduras, que son descartados por su aspecto o porque están próximos a vencer. La idea es pelar, cortar y bailar contra el derroche de alimentos para después compartir la comida gratuitamente. En Chile, el último evento fue el 14 de febrero en Valparaíso y están preparando la siguiente versión en Santiago para mayo. Si quieres contactarlos su email es: discosopachile@gmail.com o bien síguelos en las redes sociales a través de Facebook: Disco Sopa Chile, Twitter: @DiscoSopaCL e Instagram: @DiscoSopaChile

Olla Rabbani es una agrupación de voluntarios pertenecientes a una rama mística de la religión Islam presente en Chile hace 10 años. Sus integrantes atienden las necesidades de personas en situación de calle y realizan ayudas humanitarias. Es así como todos los miércoles un equipo recolecta frutas y verduras en ferias libres; los jueves, otro grupo cocina un guiso de verduras, carne y legumbres; los viernes, finalmente, se reparten porciones de comida en la Vega Central. Si quieres colaborar donando alimentos no perecibles o aportando con dinero, puedes hacerlo tomando contacto a través del e-mail: ollarabbani@sufi.cl o llamando al teléfono +56 9 92199034.

RecuperaLab es un emprendimiento social que busca concientizar, conectar y crear acciones concretas para terminar con el desecho alimentario en Chile. Opera como un laboratorio social que realiza propuestas contra el desperdicio alimentario y que invita a recuperar cada fruta y verdura que aún está en condiciones de ser utilizada. La agrupación, que es integrada en su mayoría por jóvenes profesionales que recorren ferias libres, restoranes, centros de eventos y visitan a agricultores para conocer la realidad del consumo y el despilfarro de comida en Chile, está abierta a recibir voluntarios dispuestos a crear soluciones en todas las etapas de la alimentación. Para participar puedes llenar un formulario alojado en su sitio web: www.recuperalab.com